carnet 9 La mer.

La mer.

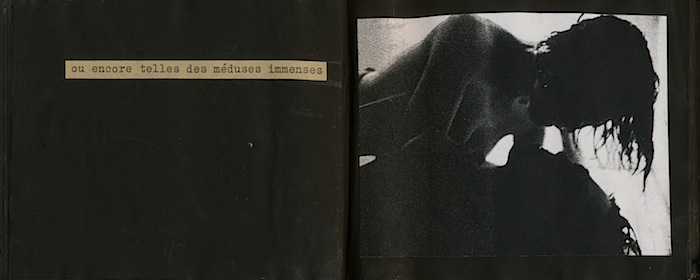

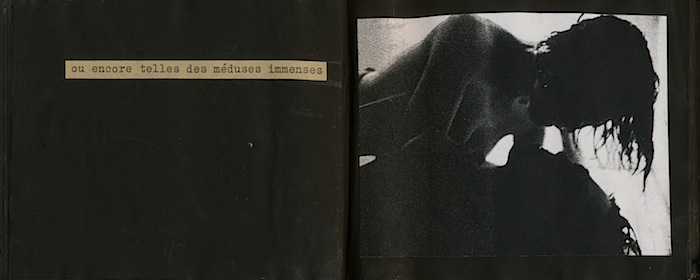

Au large, l’horizon s’est transformé en massif montagneux d’où émergent d’étranges formes rondes et lisses de dimensions énormes, comme les casques d’une armée de géants sortant de l’eau ou encore telles des méduses immenses venant sentir la texture de l’air, comme si la tempête avait remonté des abîmes tout ce que la mer aurait toujours voulu dissimuler par pudeur pour les hommes.

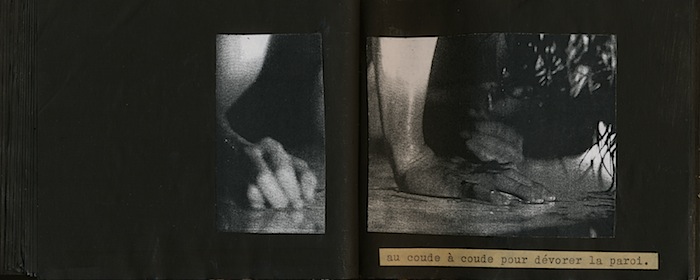

Il fait nuit, tornades de pluie, vent froid, rugissement continu, roulements de blocs déplacés par les masses d’eau, ballet de graviers polissant le rivage, vagues qui s’effondrent sur les murs de falaises, la mer est animée par l’envie du voyage en allers-retours incessants au coude à coude pour dévorer la paroi.

Dans les cascades écrasantes, les jets d’écume, le brouillard salé, seules les moules, derniers êtres vivants, s’adaptent de manière ludique au rythme du monstre et filtrent les restes organiques déchirés. Agrippé à la falaise, le village sans vie ne brille d’aucune lumière car chacun se terre, nous seuls, pendant de longues heures restons l’un contre l’autre, transit de froid et époustouflés par le spectacle prodigieux qui se répète sans cesses, nos sens engourdis par la répétition hypnotique, le va-et-vient des vagues déferlantes.

Notre esprit effaré ne s’accroche plus qu’à l’infime modification dans le déchaînement de forces, ou à l’apparition d’un rameau de varech au sommet de la masse d’eau énorme, ou encore par l’avancée de quelques centimètres de la dentelle d’écume délimitant la masse plombée de la mer et le gravier léger absorbant comme une éponge. Enfin sortis du rêve nous nous retirons du front de mer errant comme des débris flottants, sur la terre ferme.